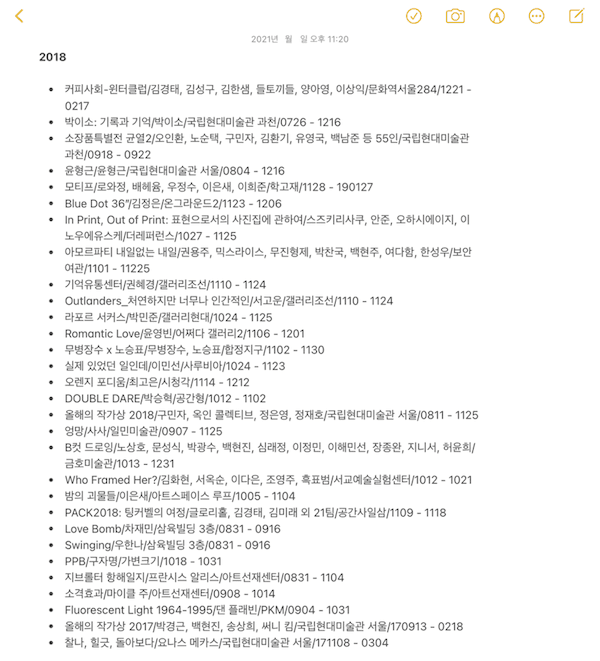

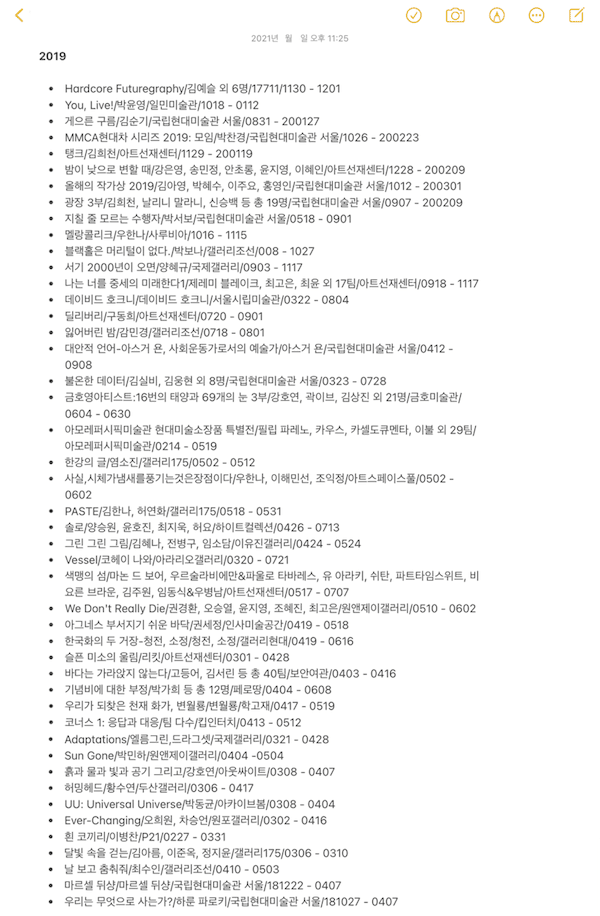

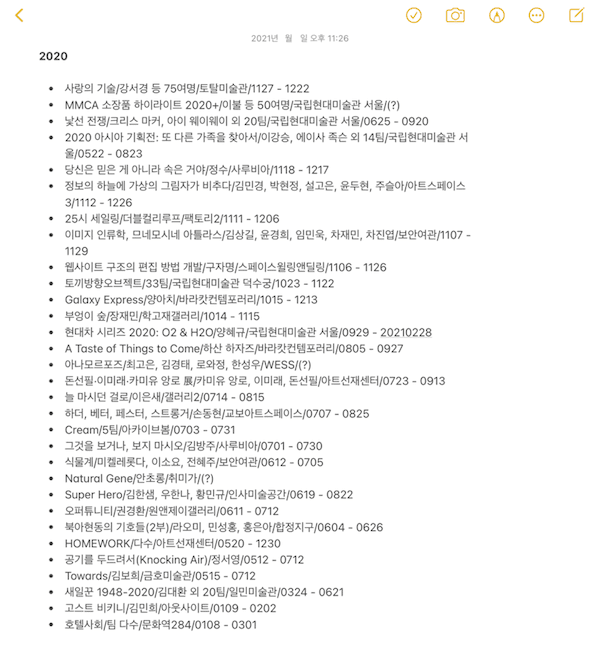

2018, 2019, 2020

이지우

1

2020년 한 해를 마무리하며, 돌아보니 고작 일 년 새에 여러 가지 것들이 바뀌었고, 바뀐 만큼 빠르게 적응했다. 영화관이 문을 닫고, 책방이 문을 닫고, 전시장이 문을 닫을 때, 미술계는 팬데믹을 기점으로 어떤 변화를 겪었을까? 또, 그곳을 찾는 이들은 어떤 상황에 맞닥뜨리게 되었을까.

문지방이 닳도록 드나들었던 곳들이 문을 닫아도 세상은 멀쩡히 돌아간다. 인간은 적응의 동물이라고, 뉴노멀이라는 단어가 벌써 구닥다리로 느껴질 만큼 ‘새로운 일상’은 더 이상 새롭지가 않다. 그렇다면 그 이전엔 어떠했나. 도시 괴담처럼 여기저기 떠도는 브레인 포그(brain fog)가 머릿속을 잠식하여 코로나 이전의 삶을 마치 전생체험과 같이 잠재의식에 의한 상상 속 기억으로 만들어버린 것은 아닐까. 전문가의 도움을 받아 2018년도로 잠시 다녀와 보자.

2

옛날 옛날 아주 먼 옛날.

그러니까 2018년도에, 무엇을 보았나.

게을러터진 나는 서울 이곳저곳을 누비고 다니는 편이 아니다. 적은 관람수에 대해 구질구질한 변명을 덧붙이자면 일단 잃어버린 텍스트들이 많고(전시 서문이 있어야 기억하는 편), 굳이 직접 찾아가지 않아도 SNS상에서 충분히 확인할 수 있는 전시라면 과감히 보러 가지 않았다. 그래도 가끔, 눈에 띄는 전시 홍보를 발견하면 날아가듯이 찾아가 여유롭게 감상했다. 가는 김에 옆 블록에서 하는 전시도 겸사겸사 보고 그랬다.

뭐든지 간에 일단 보면 즐거우니까.

비교적 조용한 지금의 서울 모습과는 달리 활발하고 다채로운 것들과 마주할 수 있었다.

요나스 메카스 《찰나, 힐긋, 돌아보다》의 비디오 아카이빙, 프란시스 알리스의 《지브롤터 항해일지》를 보며 잔잔한 감동을 느꼈다가도, 《팅커벨의 여정》을 따라 작고 발랄하고 귀여운, 소장하고픈 것들을 볼 수 있었다. 《Swinging》과 《Love Bomb》의 콜라보에서 서로 다른 무게의 에너지를 발견할 수 있었고, 아이스크림을 나눠 먹는 사람들의 멜랑콜리함 이후 《밤의 괴물들》이 찾아와, 특유의 익살스러움과 마주하기도 했다.

3

하룬 파로키의 《우리는 무엇으로 사는가?》와 《마르셀 뒤샹》을 시작으로 2019년 새해가 밝았다.

이렇게 (게으르게) 살면 안 된다는 스스로에 대한 다그침이 있었다. 전년도와 달리 전시 오픈 소식을 접하면 시간과 체력이 허락하는 한 무조건 갔다. 2019년 역시 전시장 소식을 SNS에서 확인했으며, 전시 소식을 알렸던 기존의 타 페이지들은 특별히 필요한 경우가 아닌 이상 살피지 않았다.

전시 서문도 열심히 모았다. 언제 정리하고 언제 다시 들여다보게 될지 모르지만, 그냥 모았다. 모으다 보니 머릿속에서 사라지지 않고 기억에 더 잘 남는다. 서문을 챙기지 못했다면 보통 사진으로 남겨 SNS에 올리는데, 이 방법은 그다지 기억력에 좋지는 않은 것 같다.

4월 16일, 《바다는 가라앉지 않는다》라는 메시지와 함께 그날을 기억했고, 《색맹의 섬》에서 외로이 노래하는 굴을 발견했다. 《불온한 데이터》에서 다소 뜬금없는 데자뷰를 느꼈는데, 그것은 필시 연초에 미리 인사를 나누었던 《마르셀 뒤샹》 때문일 것이다. 같은 연장 선상 위에서 《나는 너를 중세의 미래 한다 1》를 보고 이전에는 생각해 본 적 없었던, 로봇 청소기에 대한 이유 없는 반감을 갖게 되었다.

4

그리고 2020년.

이젠 상황이 다르다. 이전에는 내가 내키면 가고 내키지 않으면 가지 않았는데, 시간과 체력이 남아돌아도 섣불리 전시장에 찾아가지 못했다. SNS에 더 많이 의존하게 되었다. 굳이 팔로우하지 않았던 전시장 및 기관들을 팔로우 했다. 전시 시작을 알리면, 먼저 해당 계정에 작품 사진이 얼마나 올라와 있는지 확인한다. ‘이건 꼭 봐야 해!’라는 생각이 들어도 이틀 정도는 고민한다. 결국 SNS에 올라온 전시 전경과 작품 사진을 감상하는 것에 만족하고는 직접 찾아가지 않는다.

물론 팬데믹 이전에도 원본(작품)과 재현(작품 사진), 기록물(작품 사진을 SNS에 업로드한 결과) 사이의 관계는 이미 무너져가고 있었기 때문에, 전시장이 가진 어떤 물리적 힘이 약화되는 현상을 갑자기 들이닥친 변화라고 생각하지는 않는다. 하지만 온라인상에서 확인되는 전시장의 모습(또는 작품)과 직접 방문하여 바라본 현실 사이에서 찾아오는 괴리감은 이전보다 훨씬 더 크게 느껴졌다. 반면 상황이 여의치 않아 직접 찾아가지 못했어도 간접적으로나마 큰 만족을 느낀 전시도 있었다. 이때 감상자는 다시금 원본과 재현, 기록물 사이의 관계에 관한 위의 질문을 복기하게 된다. SNS를 통해 감상한 전시에 대해서, 정말로 내가 그것을 봤다고 이야기할 수 있을까? 이러한 경로는 애초에 온라인의 형태로 진행된 전시의 감상과 어떤 차이가 있을까? 백문이 불여일견이라고, 물론 작품과 직접 마주하는 것이 가장 좋겠지만, 어쩌면 만나지 않아 차라리 더 좋을 수도 있겠다.

많은 전시가 열리고 막을 내린다.

직접 마주하지 못한 것들에 대해 아쉬움을 토로하는 시대는 이미 지난 것일지도 모르겠다.